Sepak bola negeri Tiongkok begitu menarik perhatian pecinta sepak bola belakangan ini. Uang sebesar 320 juta euro telah dikeluarkan klub-klub sepak bola negeri ini untuk menggaet pemain-pemain bintang yang bermain di benua Eropa. Jumlah ini masih akan bertambah hingga penutupan bursa transfer 26 Februari mendatang, dengan nama-nama seperti John Terry, Loic Remy dan Luiz Adriano yang masih menjadi target klub-klub Chinese Super League.

Jika diperhatikan, pemain-pemain yang dibeli pun tidak berkualitas semenjana, tidak pula bintang dunia yang sudah meredup. Beberapa nama didatangkan saat usia mereka masih produktif dengan usia karir yang masih relatif panjang. Simak saja nama-nama seperti Ramires, Fredy Guarin, Alex Teixeira, Paulinho, Jackson Martinez atau Demba Ba. Di kompetisi Eropa pun nama mereka masih akan diperebutkan hingga 3-4 tahun ke depan.

Terhadap fenomena ini, Simon Chadwick, seorang profesor ekonomi olahraga dari Salford University mengatakan bahwa perkembangan sepak bola Tiongkok memang beriringan dengan perkembangan sektor industri secara umum di negeri itu. Industri-industri tersebut merekrut tenaga-tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu meningkatkan tenaga ahli lokal. Hal yang sama berlangsung di dunia sepak bola di mana para pesepak bola dan pelatih-pelatih asal Eropa dan Amerika Latin masih dipandang sebagai yang terbaik.

Sebagai negara yang begitu besar perannya pada perekonomian dunia, Tiongkok ironisnya masih memiliki kekeringan prestasi pada olahraga terpopuler di dunia bernama sepak bola. Terakhir mengikuti Piala Dunia 2002, mereka hingga kini belum kembali ke ajang terbesar sepak bola itu dan malah bergelut dengan berbagai skandal dan korupsi di sepak bola dalam negeri mereka.

Skandal terkenal “Chip-shot gate” pada tahun 2009 lalu sudah cukup mencoreng persepak bolaan negeri Tirai Bambu. Skandal yang melibatkan sebuah kub Divisi dua Liga Tiongkok ini menjadi titik nadir bagi persepak bolaan negeri berpenduduk paling banyak di dunia. Buntutnya, ketua federasi sepak bola, beberapa wasit dan pemain-pemain negeri itu diseret ke penjara.

Selain kecurangan dan mafia-mafia, kemunduran sepak bola di negeri ini juga disebabkan fokus badan olahraga mereka untuk menciptakan atlet-atlet nomor individu alih-alih beregu macam pesepak bola. Lapangan yang terbatas karena kurangnya lahan juga jadi permasalahan lainnya. Keseriusan pemerintah mereka terlihat dari banyaknya anak-anak yang sudah dilatih keras sejak mereka masih kecil. Tujuan mereka, apa lagi jika bukan merajai Olimpiade.

Namun kini keadaannya berbeda. Pemerintah Tiongkok melalui Preseden Xi Jinping telah mencanangkan tahun kebangkitan sepak bola. Dengan tegas, Tiongkok bahkan mendeklarasikan 50 rencana untuk menjadi negara kuat sepak bola dunia. Bukan hanya menjadi peserta Piala Dunia saja, melainkan untuk menjadi tuan rumah dan sekaligus memenangkannya. Presiden juga menitikberatkan 50 rencana tersebut dalam bentuk permintaan langsung kepada para miliuner untuk berinvestasi ke dunia sepak bola. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok memiliki dua cara utama dalam membangun sepak bola mereka: cara instan dan cara jangka panjang.

Galactico

Bisnis sepak bola dengan cara instan atau lazim disebut Galactico –merujuk pada proyek ambisius yang dijalankan klub Real Madrid di bawah kekuasaan presiden Florentino Perez- memang banyak dilakukan oleh klub guna meraih pertumbuhan yang cepat dan memperluas cakupan brand. Kebijakan mendatangkan bintang-bintang dunia tentu saja akan sangat menyedot atensi publik, mendatangkan sponsor, dan jelas akan memberi pengaruh yang instan.

Proyek Galactico ini sebetulnya bukan hal baru bagi sepak bola Tiongkok. Dalam setengah dekade belakangan ini, klub-klub seperti Shanghai Shenhua dan Guangzhou Evergrande telah memulai trend pengumpulan bintang-bintang dunia seperti Nicolas Anelka, Didier Drogba dan Dario Conca. Prestasi pun dapat diraih Evergrande dengan capaian gelar Piala Champions Asia tahun 2015 di bawah asuhan pelatih Marcelo Lippi.

Pemain-pemain baru dengan kekuatan finansial yang meyakinkan memang berdatangan dalam bentuk Jiangsu Suning, Shanghai SIPG, Tianjin Teda dan Hebei Fortune. Hal ini menciptakan competitive balance yang tentu saja lebih menunjang nilai jual kompetisi.

Namun investasi besar-besaran tentu tidak ada artinya jika bisnis yang berjalan tidak menguntungkan. Evergrande kerap membagikan 10 ribu lembar tiket gratis kepada para pendukungnya di hari pertandingan, hanya untuk memastikan stadion mereka terisi penuh. Gaji selangit para pemain dan pelatih asing mereka tidaklah cukup untuk ditutupi dari penghasilan asli klub berupa pemasukan tiket, sponsor, penjualan merchandise maupun penerimaan hak siar televisi, terlebih industri sepak bola di negara ini masih tertinggal jauh dari Eropa.

Grassroots

Beberapa pihak menyatakan bahwa pembinaan pemain muda melalui akar rumput alias grassroots tetaplah lebih penting, mengingat pembentukan kompetisi dan tim nasional tangguh berasal dari sini. Namun para investor flamboyan itu tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk angkat nama melalui sepak bola. Jika berinvestasi pada pembinaan pemain muda, tentu nama mereka akan kurang nyaring terdengar, ketimbang jika mereka berinvestasi kepada klub-klub Liga Super yang gaungnya sudah terdengar kini hingga ke Eropa.

Investasi, tanpa memiliki model yang mampu membuat bisnis itu sendiri bertahan (self-sustaining) hanya akan menjadi investasi yang rapuh. Para penggemar dan pelaku sepak bola kini mungkin dapat berharap pada kemurahan hati para investor saja untuk terus menerus menginjeksi pundi-pundi kekayaannya. Jika investor-investor tersebut kabur dan pasokan dana dihentikan dan meninggalkan klub dengan hutang menumpuk, kebangkrutan siap menjadi konsekuensi.

Pemerintah Tiongkok pun tidak abai dengan pembangunan infrastruktur dan sekolah sepak bola. Dimulai dengan mewajibkan setiap sekolah untuk memasukkan sepak bola dalam kurikulum, pemerintah kemudian menargetkan pembangunan 20 ribu sekolah sepak bola dalam lima tahun, dan akan membengkak menjadi 50 ribu dalam satu dekade.

Penempaan bakat para pemain lokal Tiongkok pun menjadi sorotan. Mulai musim depan, Ledman, sebuah perusahaan lampu asal Tiongkok menjalin kerjasama dengan badan pengelola Segunda Liga Portugal, kompetisi tingkat kedua dalam piramida sepak bola negara ini. Sebuah kerjasama yang tentu saja akan menguntungkan Tiongkok dari sisi pembinaan pemain dan pelatih.

Melalui kerjasama ini, kompetisi tidak hanya berganti nama menjadi Ledman Proliga, tetapi juga klub-klub di liga ini diharuskan mempekerjakan tiga orang pelatih asal Tiongkok untuk merasakan langsung atmosfer sepak bola Eropa. Semula, Ledman hendak mengirimkan sepuluh pemain Tiongkok untuk bermain di masing-masing klub yang berada di posisi 10 besar, namun rencana ini ditolak oleh asosiasi pemain Portugal karena akan membatasi kesempatan bagi mereka. Walaupun begitu, skema ini tetaplah tidak menghalangi eksodus pemain-pemain Tiongkok ke Portugal, hanya jumlahnya saja yang berkurang.

Bersaing Dengan Eropa

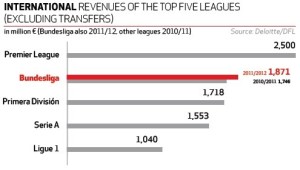

Seberapapun besarnya potensi Liga Tiongkok, jika ingin menyaingi liga-liga Eropa, hal ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Sesuatu yang besar tidak dapat dibangun dalam semalam. Klub-klub Tiongkok masih belum memiliki sejarah dan tradisi seperti yang dimiliki klub-klub Eropa hingga akhirnya mendapatkan brand image yang kuat.

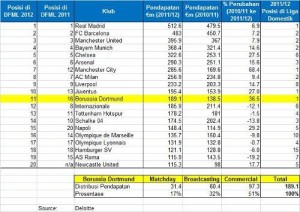

Namun demikian, ada harapan klub-klub Chinese Super League ini memasuki posisi 20 besar laporan tahunan Deloitte Football Money League (DFML).

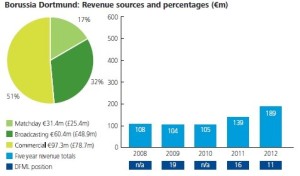

DFML disusun dengan menggunakan pendekatan rugi dan laba selama tahun berjalan, berbeda dengan pendekatan majalah Forbes dalam menentukan nilai dari sebuah klub untuk menyusun daftar Most Valuable Soccer Clubs. Untuk dapat memuncaki DFML, atau setidaknya memasuki posisis 20 besar, klub perlu mengumpulkan uang melalui pendapatan asli klub.

Pendapatan asli klub yang dimaksud bersumber dari tiket penonton, hak siar dan sponsorship. Klub-klub Liga Tiongkok memang masih sulit berharap pada pendapatan dari sektor penonton dan hak siar. Tingginya pendapatan sektor penonton didapat dari kombinasi basis pendukung yang besar dan harga tiket yang tinggi. Sementara hak siar didapat dari reputasi kompetisi yang membuat stasiun televisi mau mengguyur uang dalam jumlah besar kepada pengelola kompetisi dan klub-klub.

Klub-klub Chinese Super League dapat berharap pada tingginya pendapatan dari sektor komersial melalui pendapatan sponsorship. Di Eropa, klub-klub seperti PSG dan Manchester City memperoleh kekayaan yang begitu besar dari sektor ini. Maklum saja, pemilik mereka memiliki kedalaman kantong yang sulit diukur.

UEFA melalui kebijakan Financial Fair Play memang tidak mengizinkan injeksi langsung pemilik klub, namun dengan menggunakan skema transaksi keuangan yang sederhana saja, pemberian dana dari pemilik klub dapat dialirkan. Dengan cara inilah PSG dan City mendapatkan begitu banyak pemasukan dari sektor sponsorship. Anda dapat membacanya sendiri dalam laporan DFML.

Belum adanya aturan yang jelas terhadap nilai kewajaran sponsorship memang menjadi celah yang dapat dimanfaatkan klub manapun. Financial Fair Play memang tidak tinggal diam terhadap hal ini, dan mereka disebut sedang melakukan investigasi untuk mengungkap skema transaksi sponsorship. Namun hal ini baru sebatas dilakukan dalam case by case basis, tidak dirumuskan dengan jelas dalam aturan. Hukumannya pun sejauh yang kita lihat masih dapat dipikul, misalnya pengurangan jatah pemain yang bermain di Liga Champions, dan sejenisnya.

Oleh karena Tiongkok berada di luar jurisdiksi Financial Fair Play, laporan DFML tidak sampai mengcover sumber dan kewajaran pendaptan dari tiga sumber asli pendapatan, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini terdapat satu-dua klub Chinese Super League menyeruak dalam daftar 20 besar klub sepak bola dengan pendapatan terbesar di dunia.